Em cartaz desde o dia sete de novembro, o filme “Ainda Estou Aqui” narra como a ditadura roubou vidas e provocou memórias angustiantes. Para o oftalmologista votuporanguense Benedito de Lacerda a tortura foi psicológica

@leidiane_vicente

Embora, algumas pessoas queiram acreditar na ignorância dos fatos, as muitas provas e depoimentos evidenciam o sombrio momento entre 1964 a 1985 que o Brasil vivenciou durante a ditadura militar.

No dia 20 de janeiro de 1971, após o Ato-Inconstitucional 5 completar, em média, três anos, o engenheiro e ex-deputado federal Rubens Paiva foi levado por agentes do Exército para prestar depoimentos. Ele nunca mais voltou para casa.

A verdade sobre sua morte só veio à tona décadas depois. Enquanto buscava respostas sobre o paradeiro do marido, Eunice Paiva, teve que criar sozinha os cinco filhos do casal.

O que se consta é que Rubens foi torturado e morto pelo regime, no DOI-CODI carioca. Mas Eunice só pode enterra-lo, oficialmente, em 1996. Após 25 anos de luta por memória, verdade e justiça, ela conseguiu que o Estado brasileiro emitisse o atestado de óbito de seu marido.

Essa é a história do longa brasileiro “Ainda Estou Aqui” do diretor Walter Salles, inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. Na obra, o escritor descreve as próprias memórias e narra momentos importantes da vida de seus pais e irmãs.

O filme recebeu dez minutos de aplausos na 81ª edição do Festival de Veneza, um dos mais importantes do cinema. Além disso, é cotado para algumas categorias do Oscar, como Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres), mas, também, é elegível para outras indicações: Melhor Filme, Melhor Diretor (Walter Salles), Melhor Ator Coadjuvante (Selton Mello), Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Edição.

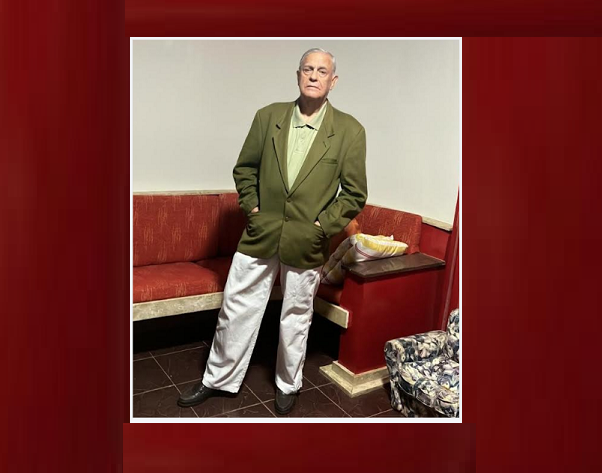

Oftalmologista há 48 anos, o votuporanguense Benedito Aurélio Martins de Lacerda também tem suas narrativas do período de ditadura no Brasil, que o acompanhou, desde a sua adolescência até a juventude.

“Antes do regime militar eu morava em Belo Horizonte e já gostava de tomar partido, desde criança, com os meus três ou quatro anos. Passava em frente de casa várias vezes, na época deputado, que ficou muito conhecido, o Juscelino Kubitschek e eu o cumprimentava e ele me acenava com a mão”, descreve o médico sobre a sua infância.

Aos 11 anos de idade, já morando em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Benedito estava no quarto ano do grupo escolar e ganhou um concurso de redação que incluía alunos de todas as escolas. Em seu texto ele falou sobre ser médico, assim como JK, e que queria militar. A garantia do prêmio fez o manuscrito ficar exposto, o que incomodou muitas pessoas, apesar da pouca experiência do ainda menino.

“Quando estourou a ditadura, eles queriam saber quem era contra e descobriram que eu e meu pai éramos. Por isso, foram na nossa casa, e vasculhando acharam livros, por exemplo “10 Dias que Abalaram o Mundo” do John Reed. Meu pai teve que ir prestar depoimento, mas voltou para casa”, explica ele sobre a ocorrência da invasão.

Esse tipo de acontecimento o fez ficar marcado entre os amigos do colégio e pelas mães deles, que afirmavam não gostar do envolvimento de seus filhos com Benedito, porque ele era comunista.

Já mais moço, Lacerda retornou com a família para Belo Horizonte, onde tinha um amigo ativista de esquerda. Na tentativa de driblar a repressão, os dois aprontavam armadilhas.

“Meu pai era telegrafista, então como eu sabia mexer no rádio, a gente entrava na frequência da rádio da polícia e desviava o sinal para as turmas das faculdades e universidades federais aproveitam e protestar. Quando eles descobriam, a gente pegava sacos de bolinha de gude ou rolhas e jogava na rua para os cavalos do Exército caírem”, conta Benedito sobre os tempos em que aprendeu a correr muito.

Em seus primeiros anos de faculdade, começou a atender manifestantes que foram presos por serem contra os atos militares, alguns eram soltos, já outros, fugitivos. Todos muito feridos pelas torturas sofridas durante as prisões. “Mas eu ia vendado”, declara o oftalmologista, porque ninguém podia saber onde os militantes estavam escondidos.

“Eu sou médico, eu tenho que olhar para a vida, não para a morte. Exército para mim é sinônimo de morte, eu não gosto de soldado, mas não o homem por trás, eu não gosto do trabalhador soldado. Onde tem arma alguém vai lucrar com isso”, desabafa ele sobre o quanto a repressão fixou memórias traumáticas ligadas a este estereótipo.

Participante ativo de diversas manifestações, Benedito elucida que sempre tinha que fugir para não ser pego, pois era ameaçado constantemente. “Nunca passei por tortura física, mas psicológica sim.” “Eles diziam: um dia a gente vai te pegar.”

Apesar disso, o médico afirma que nunca teve medo, mas seu sentimento principal firmava-se na raiva. “Eu não estava fazendo mal a ninguém, era uma injustiça geral.”

Com toda a sua vivência durante o período da ditadura militar, principalmente após o AI-5, Benedito expõe que é necessário conhecer bem a história, porque é só através do estudo que possíveis novos golpes poderão ser evitados.

“A história é muito importante, eu acho que médico deveria estudar história, porque é uma coisa que médico não estuda. Dizem que quem gosta de passado é museu, mas não é bem assim, é necessário estudar os fatos para não os repetir”, sugere ele como profissional da área de saúde.

Atualmente, as mensagens de Fake News têm se aglutinado em redes sociais e de comunicação, como o WhatsApp e são rapidamente compartilhadas. Lidar com as consequências dessa disseminação de notícias falsas pode ser motivo de confronto entre amigos e familiares, principalmente no âmbito político.

“Vamos ter ignorantes, mas a violência não vai adiantar. O que eu acho legal é a gente começar a mostrar fatos de fontes dignas e contrapor os pontos. É na conversa que vamos conseguir resolver. Nós temos que dialogar sem se exaltar”, justifica o médico que vivenciou o período mais obscuro da história do país.